Souvenirs du quartier de Bouguen avant, puis pendant, la seconde guerre mondiale.

| LES HABITATIONS ET LES HABITANTS

|

Le quartier du Bouguen était une enclave de la Ville de

Brest dans un triangle limité au nord-ouest par le terrain militaire des fortifications, au sud-ouest par l'arsenal installé dans la vallée de la

Penfeld, à l'est par la vallée du Moulin à Poudre. C'était essentiellement un groupe d'une trentaine de pavillons individuels parfois à un étage, avec jardin pour la plupart, et d'un immeuble collectif, tout en longueur, d'un étage et sous-sol semi-habitable, avec quatre entrées, le tout constituant une vingtaine de logements. Ce n'était donc qu'un petit quartier de 200 à 250 habitants, situé dans Brest

intra-muros, mais se donnant un peu des airs de « Ville à la campagne ».

À part la prison, la seule habitation de la route du Bouguen, était un café, implanté au même endroit que le café actuel. Il s'était doté, dans un hangar attenant, d'un jeu de boules en bois sur deux allées en terre battue entourées de planches. Un peu plus haut, à l'emplacement du parking actuel, se dressait, sur un monticule de terre, un majestueux chêne plus que centenaire qui semblait garder l'entrée du quartier. Ce café étant le seul commerce, le lieu de ravitaillement le plus proche était l'Harteloire et, au-delà, les halles Saint-Louis et les commerces du centre ville. Les déplacements se faisaient pédestrement au moins jusqu'à la porte de la Brasserie, desservie par la ligne de tramway Lambézellec-Brest qui grimpait gaillardement la rue de Portzmoguer. Il en allait de même pour les écoliers qui empruntaient, quatre fois par jour le trajet Bouguen-Harteloire et au-delà. Assister aux offices religieux, qui avaient lieu à l'église Saint-Louis, paroisse dont dépendait le Bouguen, était une véritable expédition.

Un escalier souterrain en deux tronçons reliait la porte de la Brasserie au sommet de la falaise. Il débouchait à peu près à l'emplacement du restaurant universitaire actuel. Le tronçon supérieur a été comblé mais la partie inférieure existe toujours.

La population du Bouguen n'était guère différente du reste de la population brestoise sauf, peut-être, une représentation ouvrière plus importante. Les opinions politiques, philosophiques ou religieuses étaient, il me semble, aussi diversifiées qu'ailleurs. Une majorité des habitants dépendait de la Marine ou de l'Arsenal pour leur travail, comme beaucoup de Brestois. En fait le Bouguen bénéficiait (ou souffrait, selon les circonstances) d'un relatif isolement. Le pont Schuman n'était encore qu'un projet lointain, et la côte du Bouguen, raide, empierrée, bordée d'un côté par un fossé où l'eau cascadait les jours de pluie, n'était guère engageante.

Pour cette raison, sans doute, s'y était créer une manière de vivre particulière. Tout le monde se connaissait et l'ambiance était au respect mutuel, voir à la solidarité. Un coup de main entre voisins était normal. Les jeunes organisaient leurs loisirs en commun. Grâce aux fortifications l'espace ne manquait pas. Des matchs de foot étaient improvisés près de la grande poudrière. Certaines soirées ou après-midi de loisir, étaient animées. Les jeux des enfants étaient influencés par une nature très présente : chasse aux grillons (cri-cri) qui pullulaient, aux hannetons, cueillette de fleurs ou fruits sauvages : coucou, violettes, pervenches, mures, prunelles etc... Les « grands » organisaient des virées à vélo. Dame, après la porte Castelnau c'était la campagne,

Guilers,

Saint-Renan,

Le Conquet ou

Portsall. Les plus jeunes avaient inventé un jeu inédit qui frôlait la compétition : « le grimpé aux arbres ». Les arbres recouvraient les fortifications (qu'on appelait « les Forts »). Ceux qui étaient accessibles, ou certains d'entre eux, dans un parfait consensus, étaient classés selon la difficulté qu'il présentait à l'escalade. Au fond de la rue de Lille, les habitants du bâtiment voisin, avaient aménagé un jeu de « galoche » qui se joue, je crois, avec des palets en fer. Mais ce jeu était réservé à certain initiés.

La manifestation collective la plus importante de l'année était, sans conteste, le feu de la Saint-Jean. Longtemps avant le 24 juin, profitant des longues soirées printanières, les jeunes coupaient des branches d'arbres, et, dans un grand nuage de poussière, les traînaient jusqu'au bas de la rue de Roubaix où elles séchaient en attendant la fête. Les enfants organisaient une collecte dans chaque maison pour acheter : pétards, feux de Bengale, soleils et autres artifices de circonstances. Le soir de la saint-Jean, à la tombée de la nuit, devant la population rassemblée, le feu était allumé, à la grande satisfaction de tous, au tas de branchage installé au croisement des rues du Bouguen et de Roubaix.

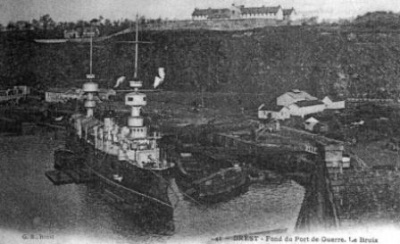

Cette vie paisible, saine et somme toute agréable, se déroulait dans l'ambiance et l'environnement créés par notre puissant voisin : l'Arsenal (comme l'appelait mon père bretonnant depuis sa naissance en 1889, et non pas « arsanailh », n'en déplaise à certain ayatollah linguiste). Ou plutôt l'arsenal du fond de Penfeld qui, à cette époque, était le cœur de la construction navale. Sur la hauteur, le plateau du Bouguen, était autant dire au balcon. En dessous, juste en dessous, derrière le mur qui longe la côte, la zone industrielle où se construisaient les coques des navires : l'atelier des bâtiments en fer (par « bâtiments » il faut entendre navires en fer par opposition à navires en bois), où se tracent, se découpent, se forment tôles et membrures, les deux cales de construction, dites l'une des croiseurs, l'autre des sous-marins où s'effectue l'assemblage des coques.

En haut le plateau du Bouguen, avec à gauche, la porte Castelnau, à droite la prison.

À cette époque, les coques étaient rivées. Les tôles et membrures souvent formées à la masse. On peut imaginer l'ambiance sonore dans laquelle le quartier était plongé tous les jours ouvrables. Cette ambiance nous était devenue tellement familière que nous n'y prêtions plus attention. Et puis, peut-être que dans notre subconscient, nous savions que ce bruit était le bruit du travail des hommes et que c'était bien.

Et puis le 3 septembre 1939, la France entre en guerre. Quelques jours plus tard, par un bel après-midi d'été, les sirènes d'alerte entrèrent en action, mugissement modulé à répétition d'abord, puis, après un silence, continu. Essai des sirènes, a-t-on dit. Mais qui laissait comme un malaise, une inquiétude, une angoisse. C'était la première manifestation concrète de la guerre qui laissait présager beaucoup d'autres. Bientôt nos alliés britanniques débarquèrent et dressèrent leurs tentes dans les douves et sur les fortifications. Je me souviens d'une chenillette anglaise dévalant la côte du Bouguen dans un épouvantable bruit de ferraille.

La débâcle, le rembarquement de nos amis anglais accompagnés de quelques volontaire français... et l'arrivée des troupes d'occupation, qui s'empressèrent, évidemment, de prendre possession des ouvrages militaires, dont les fortifications du Bouguen, et de les renforcer ; c'est ainsi, qu'à peine arrivés, ils installèrent, vers l'extrémité Est de la rue de Lille, sur une butte de terre surplombant la vallée du Moulin à Poudre, une batterie de deux canons de DCA à doubles affûts qui, on ne tarda pas à s'en apercevoir, tiraient par rafales de six coups. Les bombardements commencèrent dès ce moment et devinrent de plus en plus fréquents, au fur et à mesure que les bâtiments de la Kriegmarine ralliaient Brest pour participer à la bataille de l'Atlantique-Nord. L'occupant imagina alors, pour réduire l'efficacité des bombardements, dès le début de l'alerte, de recouvrir la ville d'un épais nuage de fumée. C'est ainsi qu'on vit un soir s'installer en haut de la rue de Roubaix et au fond de la rue de Lille des camions à l'arrière desquels étaient installés trois fûts équipés d'une espèce de lance, qui se mirent à cracher une fumée acide et âcre. Le lendemain, la plupart des plantations et des arbres fruitiers des jardins environnants étaient détruits.

Les séjours de nuit dans l'abri devenaient de plus en plus fréquents. On s'y rendait en courant, en évitant de respirer trop de fumigène, et espérant ne pas recevoir un éclat d'obus de DCA, éclats dont les gamins faisaient collection. A cet âge on s'adapte facilement. Même les adultes finirent par s'habituer et, fatigués par ces nuits sans sommeil, les gens préfèrent rester chez eux, essayant de dormir malgré le vacarme de la DCA toute proche. C'est ainsi que nous surprit la bombe qui détruisit la prison et provoqua des dégâts importants aux maisons du quartier.

Après ce coup de semonce, (ce n'était pas tombé loin) certaines familles jugèrent plus prudent de se réfugier à la campagne. Et la vie se poursuivit ainsi, triste et morose, car, malgré les nuits blanches et les restrictions surtout alimentaires, il fallait quand même aller travailler. Le charbon faisant défaut, les hommes du quartier se regroupèrent pour déterrer de vieilles souches et les réduire en morceaux à force de coins et coups de masse, ce qui permit pendant un certain temps d'améliorer le chauffage.

Afin de se procurer des logements confortables, les Allemands réquisitionnèrent quelques maisons du quartier. Des familles furent expulsées. La pression de l'occupant s'accentuait de jours en jours. Une sentinelle armée gardait la rue de Roubaix.

Avec l'entrée en guerre des Américains, les bombardements changèrent de nature. Aux bombardements en piqué de la Royal Air Force, succédèrent les bombardements de masse, à haute altitude, hors de portée de la DCA, de l'US Air Force, qui inaugura aussi le bombardement de jour. Par un samedi après-midi ensoleillé de fin 42 ou début 43, j'observais discrètement, avec un camarade, un groupe d'officiers allemands, qui s'exerçaient au tir au pistolet dans le lavoir encaissé dont j'ai parlé plus haut. L'alerte avait retenti depuis une demi-heure environ, un vrombissement croissant venait de l'ouest, accompagné du miaulement de chasseurs en piquet. Un combat aérien se déroulait au-dessus de nos têtes, la course vers l'abri le plus proche s'imposait. Les bombes commencèrent à siffler lorsque nous arrivions en haut de la rue de Roubaix, où nous vîmes la sentinelle allemande à plat ventre dans le caniveau, les mains sur son casque, son fusil à ses côtés. Nous avons littéralement plongé dans la cave de la maison pendant que la fureur se déchaînait. Le bruit était assourdissant, surtout quand la DCA voisine prit part au concert. La maison tremblait, la porte de la cave, qui donnait sur l'extérieur et coinçait le plus souvent, n'arrêtait pas de s'ouvrir, poussée par le souffle des bombes. Et le calme revint, brusquement. Nous sortîmes prudemment. La maison qui se trouvait à l'angle de la rue de Portzmoguer et de la rue Latouche-Tréville, était en feu. Une autre bombe était tombée à quelques mètres d'un des canons de DCA, mais,(hélas), ne trouvant que de la terre meuble n'avait éclaté qu'en contre-bas.

Ce type de bombardement se poursuivit plusieurs samedis de suite, ce qui a peut-être influencé la décision des autorités municipales d'évacuer les écoles de Brest. Et c'est ainsi que le lycée se retrouva à Daoulas, la Croix Rouge à Landrévarzec, les Apprentis de l'Arsenal à Pont-de-Buis, le Collège St Louis à Scaër etc... et Brest sans enfants d'âge scolaire jusqu'en fin 1944.

D'après des témoins présents pendant le siège de Brest en septembre 1944, le Bouguen fut relativement épargné jusqu'aux derniers jours qui précédèrent la reddition des troupes allemandes. Un résistance ultime s'organisa à partir de la batterie de DCA qui attaqua, à tirs tendus, les Alliés pénétrant dans la cité par Kérinou. Un bombardement aérien et terrestre d'une rare violence mis un terme définitif au combat. Des habitations de Bouguen, il ne restait plus rien...

Ce qui reste du logement collectif de la rue de Lille à la libération.

L'Harteloire vue du plateau du Bouguen après la libération

La libération de la plupart des villes de France fut vécue dans la joie et dans la fête. Ce ne fut pas le cas à Brest, bien que tout le monde éprouva un immense soulagement au départ de l'occupant et au retour de la liberté. Mais le désastre était trop grand. Devant les maisons détruites, les larmes étaient plus fréquentes que les cris de joie. Il fallut attendre la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945 pour qu'une manifestation spontanée se déroula à Brest. Ce soir là, je vis de « La Cité » (qui devint plus tard Place de la Liberté), une foule immense remplissant à perte de vue la rue Jean Jaurès, chacun tenant à bout de bras une baguette de poudre allumée. Une mer de feu qui criait sa joie : « La guerre est finie ! La guerre est finie !!! ».

Le bilan de la catastrophe établi, les responsables de le cité, politiques ou administratifs, se trouvèrent, on l'imagine aisément, face à des problèmes gigantesques. Il s'agissait ni plus ni moins que de rebâtir une ville entière. Ils prirent alors d'importantes décisions : construire une ville provisoire pour loger sur place le personnel nécessaire à la reconstruction et à la remise en marche de l'Arsenal et tous les acteurs économiques indispensables. Pour réaliser ce programme, il fallait trouver des terrains disponibles, c'est-à-dire publics. Parmi les surfaces appartenant à l'État, les fortifications étaient les plus importantes. Après accord des autorités concernées, il fut donc décidé de les raser. Cette décision fut par la suite critiquée par certains, mais il fallait choisir entre la préservation d'un patrimoine architectural et historique intéressant et l'urgence de reloger une population nécessaire à la résurrection de la ville.

Et c'est ainsi qu'une ville de baraques apparut à l'emplacement des fortifications nivelées. Il en fut de même pour le terrain de la prison où furent construit un ensemble de baraques américaines qui prit nom de Bouguen-Est! Quant au quartier lui-même il déblaya ses ruines et entreprit de réparer les rares maisons réparables et, petit à petit, de se reconstruire. Cependant le nivelage des fortifications eut pour conséquence d'ouvrir le quartier sur l'extérieur, vers cette ville provisoire à laquelle il finit par s'intégrer. Une pharmacie, en baraque naturellement, vint même s'installer en haut de la rue de Roubaix.

La poterne et le début des baraques

Quelques précisions obtenues après la rédaction du texte initial.

Un habitant de la rue de Roubaix, évacué avec quelques irréductibles le 14 août 1944 apporte un témoignage vécu qui permet de préciser certains points du récit.

Les fusillés de 1944 : Fin 1943 ou début 1944, l'occupant, envisageant une possible attaque de la citadelle brestoise par voie de terre, décida de fermer, côté douve, par des murs de béton, les tunnels de la porte Castelnau et de l'abri côté Moulin à Poudre (voir § 1). Ceci au grand dam des usagers qui ne se sentaient plus en sécurité dans l'abri à une seule issue. Conséquence de cette décision : l'accès aux douves par la porte de Castelnau n'étant plus possible, les exécutions eurent lieu désormais dans le stand de tir, situé non loin de là, à l'intérieur des fortifications où furent dressés les poteaux d'exécution. Le père de ce témoin, alors chef de bureau à la Mairie, lui a confié que l'occupant exigeait la présence du Maire de Brest, Monsieur Euzen, à ces exécutions.

Les canons de D C A : En fait ces deux pièces anti-aériennes, ainsi que les fumigènes furent enlevées aux début de l'année 1944. Lorsque les premiers réfugiés revinrent, après la reddition le 18 septembre, pour constater le désastre, ils aperçurent un canon de 88, au blindage perforé à la place qu'avait occupé l'un des canons de DCA. Cette pièce d'artillerie tenait sous son feu l'accès par Kérinou et une partie de l'arsenal.