|

|

| (11 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) |

| Ligne 15 : |

Ligne 15 : |

| | <!-- --> | | <!-- --> |

| | <!-- ======================================================= --> | | <!-- ======================================================= --> |

| − | Nous ne pouvons pas aborder les activités des ateliers des Capucins en faisant l'impasse sur les écrits de Prosper Levot qui, à l'époque, avait décrit précisément les ateliers.(Prosper Levot, Brest, le port depuis 1681, Brest, Tome II, Editeur Gérard Monfort, Imp. Bertout, Seine Maritime, 1972) | + | Nous ne pouvons pas aborder les activités des ateliers des Capucins en faisant l'impasse sur les écrits de Prosper Levot qui, à l'époque, avait décrit précisément les ateliers.(Prosper Levot, [[is_city::Brest]], le port depuis 1681, Brest, Tome II, Editeur Gérard Monfort, Imp. Bertout, Seine Maritime, 1972) |

| | | | |

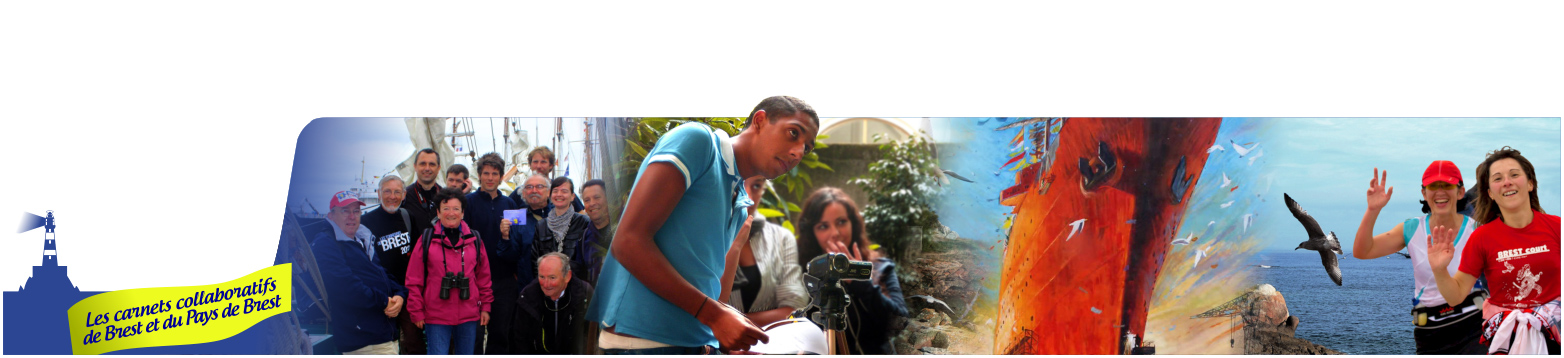

| | Prosper Levot décrivait ainsi l'atelier de la grosse chaudronnerie de la fin du dix neuvième siècle: | | Prosper Levot décrivait ainsi l'atelier de la grosse chaudronnerie de la fin du dix neuvième siècle: |

| Ligne 22 : |

Ligne 22 : |

| | un local spécial pour la chaudronnerie cuivre contenant quatre autels de forge et quelques machines outils, une salle à tracer les épures des chaudières, une salle de remise, une salle de dessinateurs et un magasin de matières renfermant principalement des tôles de fers laminés. Mentionnons en dernier lieu le dépôt des chaudières neuves et réparées auquel on a affecté une partie du bâtiment de la fonderie (...) l'espace ainsi réservé a été mis en communication avec le réseau de ceinture par quatre voies ferrées qui pénètrent dans le dépôt et de chaque côté desquelles on dispose les chaudières. L'espace affecté à la chaudronnerie représente un | | un local spécial pour la chaudronnerie cuivre contenant quatre autels de forge et quelques machines outils, une salle à tracer les épures des chaudières, une salle de remise, une salle de dessinateurs et un magasin de matières renfermant principalement des tôles de fers laminés. Mentionnons en dernier lieu le dépôt des chaudières neuves et réparées auquel on a affecté une partie du bâtiment de la fonderie (...) l'espace ainsi réservé a été mis en communication avec le réseau de ceinture par quatre voies ferrées qui pénètrent dans le dépôt et de chaque côté desquelles on dispose les chaudières. L'espace affecté à la chaudronnerie représente un |

| | hectare, 300 hommes composent aujourd'hui le personnel. » | | hectare, 300 hommes composent aujourd'hui le personnel. » |

| | + | |

| | [[Fichier:Atelier de la chaurdonnerie pendant la guerre 1914-1918.jpg|400px|center]] | | [[Fichier:Atelier de la chaurdonnerie pendant la guerre 1914-1918.jpg|400px|center]] |

| | | | |

| − | L'atelier de chaudronnerie, on peut voir les rails servant au déplacement du matériel et des chaudières photo non datée (avant seconde guerre mondiale), Aux anciens du Bouguen

| + | Sur cette photo représentant l'atelier de chaudronnerie pendant la guerre 14-18, on peut voir les rails servant au déplacement du matériel et des chaudières. Ces rails alaient jsuqu'au môle du Viaduc, ce qui permettait de décharger les pièces dans les bâtiments à l'aide de la grue revolver. |

| − | Retubage d'une chaudière à l'atelier de chaudronnerie, ©Coat Paul, Mémoire en images.

| + | |

| − | L'arsenal de Brest, Ed. Alan Sutton, 1996, page 67

| + | [[Fichier:La grue du viaduc.jpg|400px|center]] |

| − | Dès cette époque, la direction avait comme préoccupation de réduire le nombre d'ouvriers, | + | |

| − | ainsi elle décida de faire construire les deux môles du plateau, celui de la grosse | + | |

| − | chaudronnerie, et celui du viaduc. | + | [[Fichier:Mole du viaduc.jpg|400px|center]] |

| − | « Il était donc bien nécessaire de ne plus avoir à employer comme autrefois, des centaines | + | |

| − | d'hommes pour élever ou traîner les fardeaux. Aussi n'a-t-on rien épargné pour remplacer le | + | Sur cette photo datant de 2004, on peu voir les vestiges des rails qui reliaient les ateliers à l'ancienne grue du viaduc. |

| − | travail d'hommes par celui des machines et c'est dans ce but qu'on a établi les deux môles » | + | |

| − | (P. Levot) | + | Dès cette époque, la direction avait comme préoccupation de réduire le nombre d'ouvriers, ainsi elle décida de faire construire les deux môles du plateau, celui de la grosse chaudronnerie, et celui du viaduc. |

| − | Il y avait donc sur le môle de la grosse chaudronnerie une grue locomobile à vapeur, à chaîne | + | |

| − | Galle pouvant élever un poids de 6 tonneaux, elle servait alors à transporter les pièces des | + | « Il était donc bien nécessaire de ne plus avoir à employer comme autrefois, des centaines d'hommes pour élever ou traîner les fardeaux. Aussi n'a-t-on rien épargné pour remplacer le travail d'hommes par celui des machines et c'est dans ce but qu'on a établi les deux môles » (P. Levot) |

| − | forges de Pontaniou au plateau. Le môle du viaduc quant à lui, était surmonté d'une grue à | + | |

| − | vapeur, à chaîne Galle pour élever les fardeaux ordinaires mais aussi d'une autre grue | + | Il y avait donc sur le môle de la grosse chaudronnerie une grue locomobile à vapeur, à chaîne de Galle pouvant élever un poids de 6 tonneaux, elle servait alors à transporter les pièces des forges de Pontaniou au plateau. Le môle du viaduc quant à lui, était surmonté d'une grue à vapeur, à chaîne Galle pour élever les fardeaux ordinaires mais aussi d'une autre grue beaucoup plus importante du fait de sa taille et de sa puissance, appelée la grue Gervaize, nom de l'ingénieur qui a exécuté ses plans, ou bien encore la grue du viaduc ou la grue revolver du fait de sa forme. Voici sa description faite par Prosper Levot |

| − | beaucoup plus importante du fait de sa taille et de sa puissance, appelée la grue Gervaize, nom | + | |

| − | de l'ingénieur qui a exécuté ses plans, ou bien encore la grue du viaduc ou la grue revolver du | + | « La grue du viaduc est un appareil des plus remarquables par sa puissance, son poids, la facilité avec laquelle il fonctionne, enfin par son aspect vraiment extraordinaire (...) Cette grue est faite pour transporter des poids de 40 tonneaux mais lors des épreuves elle en a élevé facilement 80. Lorsqu'on était obligé de monter les chaudières à bras d'hommes par la rampe il fallait 6 à 800 hommes pendant toute une journée pour cinq chaudières, aujourd'hui avec le grue et le chemin de fer du plateau 20 hommes font la même opération en deux heures ». |

| − | fait de sa forme. Voici sa description faite par Prosper Levot | + | |

| − | « La grue du viaduc est un appareil des plus remarquables par sa puissance, son poids, la | + | Ainsi, le réseau de chemins de fer du plateau desservait les deux môles et plusieurs endroits des bâtiments dont la chaudronnerie, les voies ferrées représentaient 2000 mètres. |

| − | facilité avec laquelle il fonctionne, enfin par son aspect vraiment extraordinaire (...) Cette | + | |

| − | grue est faite pour transporter des poids de 40 tonneaux mais lors des épreuves elle en a élevé | + | |

| − | facilement 80. Lorsqu'on était obligé de monter les chaudières à bras d'hommes par la rampe | + | [[Fichier:Atelier de chaudronnerie en 1912.jpg|400px|center]] |

| − | il fallait 6 à 800 hommes pendant toute une journée pour cinq chaudières, aujourd'hui avec le | + | |

| − | grue et le chemin de fer du plateau 20 hommes font la même opération en deux heures ». | + | |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 220

| |

| − | La grue du viaduc au début du vingtième siècle, collection privée

| |

| − | Monsieur Cloarec

| |

| − | La grue du Viaduc, SHM Brest

| |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 221

| |

| − | Ainsi, le réseau de chemins de fer du plateau desservait les deux môles et plusieurs endroits | |

| − | des bâtiments dont la chaudronnerie, les voies ferrées représentaient 2000 mètres. | |

| − | Il y avait au sein du plateau des voies ferrées qui desservaient les nefs, la nef de montage, la

| |

| − | nef d'usinage, et la nef fonderie. Dans la nef fonderie, il y avait un pont de quarante tonnes, il

| |

| − | allait également jusqu'à la chaudronnerie, il allait également sur le môle, ces rails

| |

| − | supportaient un chariot, c'était un chariot de soixante tonnes qui permettait de lever des

| |

| − | charges de quarante tonnes, donc, des chaudières ou des grosses machines. Il pouvait aller

| |

| − | sur le môle pour descendre les chaudières ou les ressortir hein si c'était de la réparation. Bon,

| |

| − | après elle a servi aussi de machine à mâter, ce qui a permis de désaffecter l'autre machine

| |

| − | qui était près du château. Mais ça c'est une activité secondaire, son activité principale

| |

| − | c'était de desservir les ateliers du plateau. Quand ici on a goudronné la, dans la

| |

| − | chaudronnerie, on les a enlevées mais dans les ateliers, elles y étaient encore, jusqu'aux

| |

| − | années 90

| |

| − | Ateliers des Capucins, la rénovation de l'atelier de chaudronnerie en 1930, Aux anciens du

| |

| − | Bouguen

| |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 222

| |

| − | À l'origine, vous aviez des grandes nefs et puis entre chaque nef, il y avait ce qu'on appelait

| |

| − | les cours, rapidement, elles ont été couvertes. Et à l'atelier chaudronnerie, qui se trouvait ici

| |

| − | avec des nefs dans ce sens après dans les années vingt ou trente, on a fait des nefs dans ce

| |

| − | sens là sur les mêmes poteaux ! Sur les mêmes poteaux ! Les poteaux ont été conservés,

| |

| − | c'étaient des poteaux en fonte qui y sont toujours. Il y avait des trous comme ça pour recevoir

| |

| − | ce qu'on appelle des tas, T. A. S, donc vous enfiliez le tas dessus et vous mettiez des tas de

| |

| − | différentes formes parce que si vous vouliez faire une sphère, vous mettiez une boule et au

| |

| − | marteau, l'ouvrier il tape sur le tas pour former sa pièce à la main, il la chauffe dans un four.

| |

| − | Jusqu'aux années 90, les tas étaient toujours dans l'atelier. Les rénovations, il y en a eu

| |

| − | plusieurs hein, dans les années 1910, l'atelier a fait l'objet d'une première refonte, les dix

| |

| − | nefs transversales sud sont transformées en trois nefs plus hautes mais parallèles. On a fait

| |

| − | un nouvel atelier, le zingage a été mis devant, donc là c'est muré parce qu'il n'y a pas de

| |

| − | communication entre le zingage et l'autre atelier, après vous avez l'entrée principale de la

| |

| − | chaudronnerie elles ont été murées avec des parpaings mais ça n'empêche pas d'ouvrir de

| |

| − | nouveau.

| |

| | Pour revenir aux activités de l'atelier de chaudronnerie, elles étaient les suivantes : | | Pour revenir aux activités de l'atelier de chaudronnerie, elles étaient les suivantes : |

| − | • Le formage des métaux

| + | |

| − | • La confection des tuyautages en tous métaux (cintrage, ajustage...)

| + | * Le formage des métaux |

| − | • Les visites et les remises en état d'échangeurs thermiques (nettoyage,

| + | * La confection des tuyautages en tous métaux (cintrage, ajustage...) |

| − | détartrage, soudage, réfection,) | + | * Les visites et les remises en état d'échangeurs thermiques (nettoyage, détartrage, soudage, réfection,) |

| − | • Les soudures spéciales sur tous métaux et alliages usuels

| + | * Les soudures spéciales sur tous métaux et alliages usuels |

| − | • Le sablage, la métallisation

| + | * Le sablage, la métallisation |

| − | • La galvanisation et la plastification

| + | * La galvanisation et la plastification |

| − | Il y avait alors plusieurs spécialités, les chaudronniers fer, les chaudronniers cuivre et les | + | |

| − | chaudronniers tuyauteurs. Il y avait d'ailleurs une forme de rivalité entre les chaudronniers | + | Il y avait alors plusieurs spécialités, les chaudronniers fer, les chaudronniers cuivre et les chaudronniers tuyauteurs. Il y avait d'ailleurs une forme de rivalité entre les chaudronniers cuivre et les chaudronniers fer. |

| − | cuivre et les chaudronniers fer.

| + | |

| − | Le boulot de chaudronnier, on prenait une feuille de plate, de cuivre ou de métaux que moi je

| + | |

| − | dis les métaux nobles, le cuivre et le laiton alors que l'acier c'était moins noble on rigole

| + | |

| − | souvent en disant ça que les chaudronniers cuivre, travaillent un métal noble.

| + | |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| + | |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| + | ==Le four Jaubé== |

| − | 223

| + | |

| − | La grande majorité du travail que fait le chaudronnier c'est tout ce qui tourne autour de la

| + | [[Fichier:Le four Jaube.JPG|400px|center]] |

| − | chaudière, autour des tuyaux. D'ailleurs, ma vraie spécialité à moi c'était chaudronnier

| |

| − | tuyauteur, il n'y avait plus beaucoup de chaudronniers qui formaient des choses avant, on

| |

| − | formait des bouches d'aération. Les chaudronniers fer faisaient les écubiers des bateaux où

| |

| − | passaient les chaînes. Donc, il n'y avait plus tellement de boulot de façonnage dans le métier

| |

| − | de chaudronnier, ce sont plutôt des boulots de cintrage ou de soudure. Et après est apparue

| |

| − | sur les bateaux la ventilation. Alors, la ventilation, c'est fait dans les gaines d'acier il y a

| |

| − | toute une bonne partie de l'atelier, un bon tiers de l'atelier travaillait à la ventilation.

| |

| − | À l'atelier chaudronnerie, il y avait quand j'y étais, cinq activités principales, la plus

| |

| − | ancienne, c'est la confection des tubes de chaudières car il y a encore quelques bateaux qui

| |

| − | ont des chaudières à vapeur, il y a Jeanne d'Arc qui est un survivant, y avait les frégates,

| |

| − | Suffren, Duquesne, etc. Et donc, lorsqu'elles étaient en réparation, s'il y avait des tubes

| |

| − | percés dans les chaudières, il fallait les remplacer, et donc les gens de l'atelier démontaient

| |

| − | le tube et les gens du chantier démontaient le tube à bord et l'atelier confectionnait un neuf.

| |

| − | Pour préparer l'avenir, sachant que cette activité allait disparaître parce qu'il n'y a plus de

| |

| − | bateau à vapeur, nous avons confectionné, toute une série de tubes pour, pour aller jusqu'à

| |

| − | la fin de la Jeanne d'Arc. Donc, y avait dans l'atelier, des gabarits pour chacun des tubes

| |

| − | d'assez importantes réserves pour qu'à l'avenir il n'y ait plus besoin de faire de tubes de

| |

| − | chaudières donc, première activité, tubes de chaudières. Deuxième activité, les réfrigérants,

| |

| − | ce sont des appareils qui sont dans les circuits qui permettent de réfrigérer un autre fluide.

| |

| − | Par exemple, dans un moteur vous avez une circulation d'eau douce et vous avez pour

| |

| − | refroidir, on fait circuler de l'eau de mer. L'autre activité c'est l'entretien ou la réfection de

| |

| − | réfrigérants. Alors les réfrigérants c'est une activité en rapport avec la réparation navale, Ce

| |

| − | n'est pas la construction navale, c'est-à-dire le maintien opérationnel des bateaux. Quand un

| |

| − | bateau est en carénage, on démonte un matériel, on l'envoie à l'atelier, il est démonté, visité,

| |

| − | nettoyé, lessivé puis remonté. Troisième activité, visite, entretien, réparation des tuyaux de

| |

| − | sous marins, les sous marins nucléaires lorsqu'ils sont en carénage, tous les tuyaux sont

| |

| − | démontés, tous, des milliers et des milliers de tuyaux ! Et donc, ils sont répertoriés, numérotés

| |

| − | et ils sont envoyés à l'atelier chaudronnerie, ils sont décapés dans un bain d'acide, ils sont

| |

| − | expertisés à la lunette pour voir la corrosion, s'ils sont en bon état, ben ils sont mis de côté,

| |

| − | rangés, s'ils sont en mauvais état, ils sont refaits à l'identique, c'est l'ancien qui sert de

| |

| − | modèle pour le nouveau. Il est confectionné soit avec une machine à cintrer jusqu'au

| |

| − | diamètre 165, s'il est plus gros, il doit être cintré à chaud et à la main, c'est-à-dire qu'il faut

| |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 224

| |

| − | le remplir de sable, tasser le sable et le chauffer et puis avec des systèmes de palans et puis

| |

| − | taper à la masse. Bon ça c'est un travail très pénible, donc c'est la réfection des tuyaux alors

| |

| − | quand tous les tuyaux ont été visités et réparés, ensuite ils sont zingués parce qu'ils vont

| |

| − | recevoir de l'eau de mer, c'est la quatrième activité, le zingage que l'on trouve en annexe de

| |

| − | l'atelier et la cinquième activité, c'est, ce qu'on appelle la petite tôlerie, des supports de ceci

| |

| − | et de cela, qui permet d'avoir un volant d'atelier pour bien utiliser le personnel.

| |

| − | La complainte du chaudronnier

| |

| − | D'aucuns diront il faut choisir

| |

| − | Une profession pleine d'avenir

| |

| − | Et les bureaux très peu pour moi

| |

| − | J'aurais bien pu mais j'aime pas ça

| |

| − | Moi j'ai choisi d'être chaudronnier

| |

| − | Et mon métier c'est de cintrer

| |

| − | Des p'tits des gros tuyaux d'acier

| |

| − | Qui vont à bord des cuirassés

| |

| − | Mais le travail est délicat

| |

| − | Et si t'as pas l'impression comme ça

| |

| − | Un joint quii fuit, une bride mal faite

| |

| − | C'est l'Triomphant qu'est plus de la fête

| |

| − | Si t'as pas peur des gros outils

| |

| − | De la ferraille, des chalumeaux

| |

| − | Si t'es pas d'la tête trop idiot

| |

| − | Viens donc chez nous, t'en seras ravi

| |

| − | Chez nous y a pas beaucoup d'nanas

| |

| − | Et c'est pas parce qu'on n'aime pas ça

| |

| − | J'dirai même pas qu'on n'est pas des saints

| |

| − | Les gars au plateau des Capucins

| |

| − | Si tu passes par la chaudronnerie

| |

| − | Jette un oeil sur la tuyauterie

| |

| − | Si t'es pas bête t'auras compris

| |

| − | Que notre contrat est bien rempli

| |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 225

| |

| − | Y avait 80 à la production, puis y avait une quinzaine de personnes dans les bureaux, entre

| |

| − | bureaux, secrétariats et bureaux de fabrication, une centaine de personnes. Alors qu'autrefois,

| |

| − | y a eu jusqu'à 800 personnes hein.

| |

| − | La chaudronnerie, alors on était une centaine d'ouvriers. La chaudronnerie était divisée en

| |

| − | quatre chantiers différents. On appelait ça l'ajustage où les travaux étaient plus précis, y

| |

| − | avait le cintrage, c'était cintrer les tuyaux, certains faisaient cent cinquante, deux cents de

| |

| − | diamètre, c'étaient des sacrés boyaux, remplis de sable ou de brai pour les cintrer à chaud ou

| |

| − | à froid. Le cintrage, on appelait ça « les papous » c'étaient, ceux qui travaillaient sur les

| |

| − | chaudières, ils refaisaient les tubes de chaudières.

| |

| − | Les « papous », parce qu'ils étaient noirs parce qu'à l'époque, c'étaient des chaudières à

| |

| − | charbon, dès qu'ils détubaient les chaudières, ils étaient tous noirs

| |

| − | Autrement il y avait ceux qui réparaient les réfrigérants, les condenseurs, on appelait ceux là

| |

| − | l'équipe réparation, ils démontaient et ils reprenaient les tubes de condenseurs et ils les

| |

| − | changeaient parfois, ils les visitaient en fait. C'est là qu'on était dans une ambiance d'ombre,

| |

| − | de brouillard autrement, y avait également un, un endroit qu'on appelait « la pigouille »

| |

| − | La pigouille c'était la machine à brai, c'était du brai, du goudron plus ou moins qui

| |

| − | durcissait donc y avait toute une rambarde chauffée à la vapeur avec des robinets dessus,

| |

| − | donc on remplissait le tuyau, ce coin c'était la « pigouille ». Donc on remplissait les tuyaux

| |

| − | après quand le brai était bien froid, on travaillait à la presse, la presse avec des galets qui

| |

| − | cintraient le tuyau.

| |

| − | La pigouille c'était l'endroit où on, décapait et nettoyait les tubes de cuivre et ils étaient dans

| |

| − | un bain d'acide

| |

| − | La "pigouille" est avec la rame un outil, servant aux bateliers du Marais Poitevin et de

| |

| − | Venise. C'est une perche de bois généralement en aulne, mesure plus de trois mètres de haut.

| |

| − | Son utilisation est fréquente sur les petites "conches", lorsque le poids de l'embarcation est

| |

| − | important, elle sert donc à propulser son embarcation

| |

| − | Les gabarits c'est un fil d'acier qui suit l'axe du tuyau il sert à celui qui cintre le tuyau, un

| |

| − | gabarit c'est quelque chose pour vérifier, c'est en vraie grandeur.

| |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 226

| |

| − | A la chaudronnerie, il y avait, des machines à cintrer et des plaques à cintrer enfin ce n'était

| |

| − | pas une machine mais c'est une grosse plaque avec des trous dedans de façon à mettre des

| |

| − | cales pour cintrer les tuyaux, pour les tenir. Le tube est droit, on chauffe la partie qui est à

| |

| − | cintrer après on doit tirer dessus avec un tire fort pour faire épouser au tuyau de la façon la

| |

| − | plus régulière possible. Et puis y avait des gabarits, les gabarits des tuyaux étaient faits par

| |

| − | une équipe sur des tracés qui étaient faits sur des plaques. Du cintrage ils allaient mettre des

| |

| − | brides au bout donc il fallait faire un bord.

| |

| − | Dans les machines, il y avait des machines à cintrer avec des galets, des cisailles pour couper

| |

| − | les métaux, des machines à souder, des rouleaux pour cintrer les feuilles de métal. Il y avait

| |

| − | des postes de soudure un peu partout. Dans le secteur où on cintrait les tuyaux, y avait tout

| |

| − | un tas de machines pour cintrer, il y avait des plaques, des marbres qu'on appelait ça puis

| |

| − | des vérins, des palans pour tirer des fois sur les tuyaux et puis des chalumeaux en pagaille. Et

| |

| − | puis des batteries, des batteries de bouteilles de gaz à propane, l'acétylène pour la soudure,

| |

| − | quand on avait à souder, y avait des box, on donnait notre pièce et puis le soudeur, il soudait,

| |

| − | et on reprenait notre pièce et on continuait à travailler, y avait toute une organisation. Puis

| |

| − | les plieuses pour le métal léger. On n‘avait pas de marteau pilon, c'était en dessous, bon il y

| |

| − | avait des bacs aussi de trichloréthylène parce qu' avant de souder, il fallait dégraisser les

| |

| − | tuyaux

| |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 227

| |

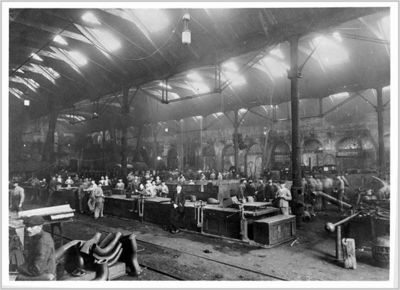

| − | Le four Jaubé | |

| − | Le four crématoire, il nous polluait. Je ne sais pas s'il n'était pas fait avant la guerre déjà, ou

| |

| − | juste après la guerre, celui là il travaillait au fioul, c'était au mazout noir. De temps en temps,

| |

| − | on le mettait en activité, c'était surtout du brûlage, c'est-à-dire que tous les tuyaux, qui

| |

| − | arrivaient par exemple en carénage de bateaux, ou même en inter carénage, tous les tuyaux

| |

| − | passaient par la chaudronnerie et étaient visités, donc pour les visiter, il fallait enlever la

| |

| − | peinture qui était dessus, alors on les passait dans les fours, comme ça toute la peinture était

| |

| − | brûlée, après ils les ressortaient et y avait le sableur qui nettoyait, on les passait dans l'acide

| |

| − | pour tirer tous les détritus qui pouvaient rester, y avait des grands bacs d'acide chlorhydrique

| |

| − | à l'atelier zingage, après donc, on contrôlait les tuyaux, si c'était bon, c'était rezingué puis

| |

| − | reparti à bord.

| |

| − | C'était un grand four avec une sole de cinq, six mètres sans doute, si ce n'est pas plus. Voilà

| |

| − | le four Aubé, alors, la sole ressort quand on ouvre la porte donc il y avait les brûleurs

| |

| − | chauffés au fioul, au mazout et puis donc celle là sortait et là il y avait des tuyaux pour faire

| |

| − | des traitements thermiques alors quand il y avait des épingles de surchauffeurs pour les

| |

| − | chaudières parce qu'il y avait donc les tubes normaux et puis les épingles de surchauffeurs,

| |

| − | on sortait la sole, on posait ces épingles là dans un cadre, on mettait un capot dessus et puis

| |

| − | Le four Jaubé DRAC, CILAC, 2004 | |

| − | Plateau des capucins, collecte de mémoires, phase d'expérimentation,

| |

| − | Analyse et interprétation des témoignages oraux. CRBC.

| |

| − | 228

| |

| | | | |

| | + | |

| | + | '' |

| | + | C'était un grand four avec une sole de cinq, six mètres sans doute, si ce n'est pas plus. Voilà le four Aubé, alors, la sole ressort quand on ouvre la porte donc il y avait les brûleurs chauffés au fioul'' |

| | | | |

| | <!-- =============== FIN DE LA FICHE - NE PAS SUPPRIMER =============== --> | | <!-- =============== FIN DE LA FICHE - NE PAS SUPPRIMER =============== --> |

| Ligne 258 : |

Ligne 78 : |

| | <!-- =============== MISE EN CATEGORIE - NE PAS SUPPRIMER =============== --> | | <!-- =============== MISE EN CATEGORIE - NE PAS SUPPRIMER =============== --> |

| | [[Catégorie:Capucins]][[Catégorie:Capucins/Activités]] | | [[Catégorie:Capucins]][[Catégorie:Capucins/Activités]] |

| − |

| |

| − | <!-- ======= CATEGORIE DE MAINTENANCE - A SUPPRIMER AVANT PUBLICATION ======= -->

| |

| − | <noinclude>[[Catégorie:Capucins/Formulaires]]</noinclude>

| |